本ドキュメントでは、マインドフルネスの概念とその脳科学的な側面について探求します。

マインドフルネスは、現在の瞬間に注意を向け、判断をせずに受け入れることを重視する実践であり、ストレス軽減や精神的健康の向上に寄与するとされています。

近年の研究により、マインドフルネスが脳に与える影響や、神経科学的なメカニズムが明らかになってきています。

マインドフルネスの定義

マインドフルネスは、仏教の瞑想法に由来する概念で、特に「今ここ」に意識を集中させることを目的としています。

過去や未来にとらわれず、現在の体験を受け入れることで、ストレスや不安を軽減する効果があるとされています。

脳科学とマインドフルネス

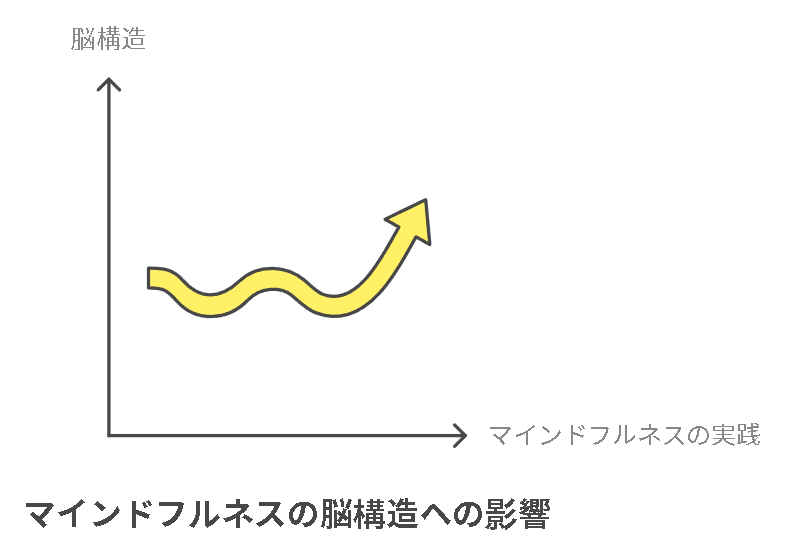

脳の構造の変化

マインドフルネスの実践は、脳の構造に変化をもたらすことが研究によって示されています。

特に、前頭前野や海馬の灰白質の増加が観察されており、これらの領域は感情の調整や記憶に関連しています。

これにより、マインドフルネスが感情の安定や認知機能の向上に寄与する可能性が示唆されています。

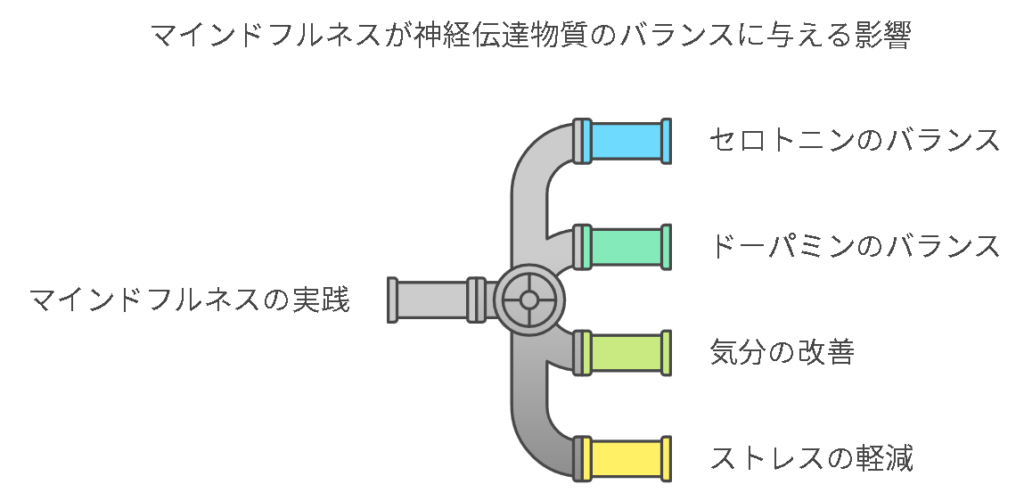

神経伝達物質の変化

マインドフルネスの実践は、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスにも影響を与えることがわかっています。

これにより、気分の改善やストレスの軽減が促進されると考えられています。

マインドフルネスの実践方法

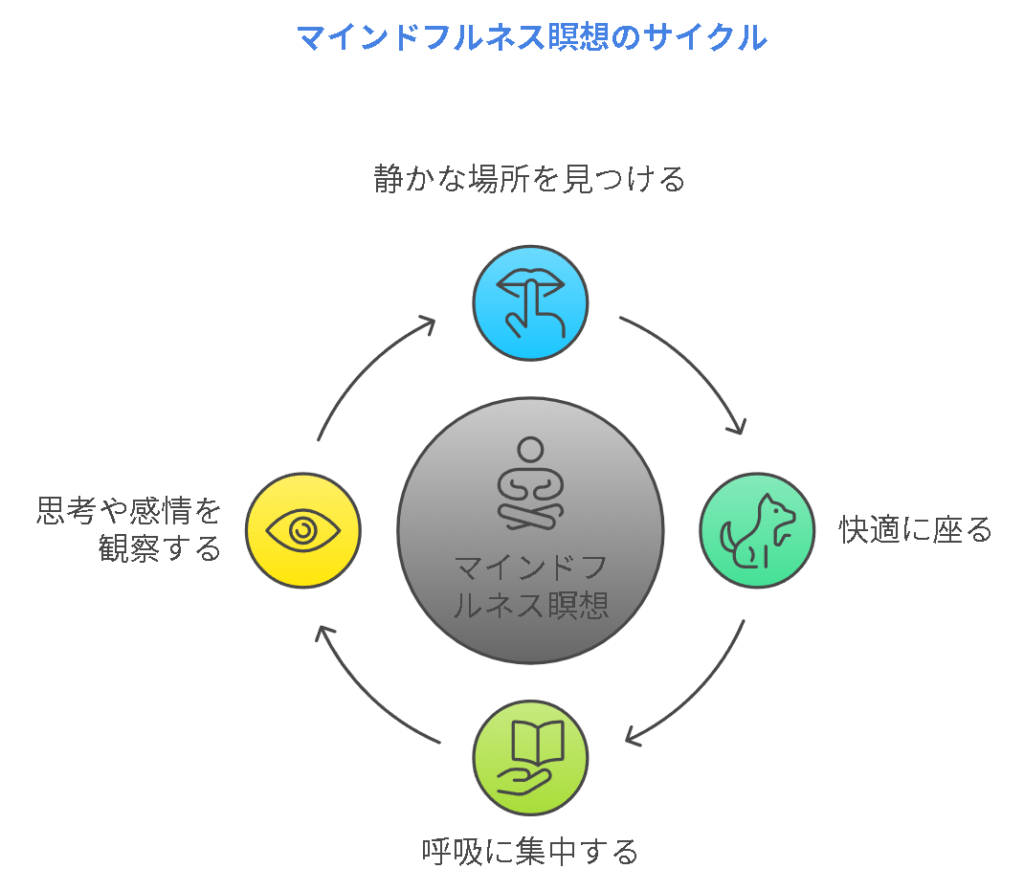

瞑想

マインドフルネス瞑想は、最も一般的な実践方法の一つです。

静かな場所で座り、呼吸に意識を集中させることで、思考や感情を観察し、受け入れることを目指します。

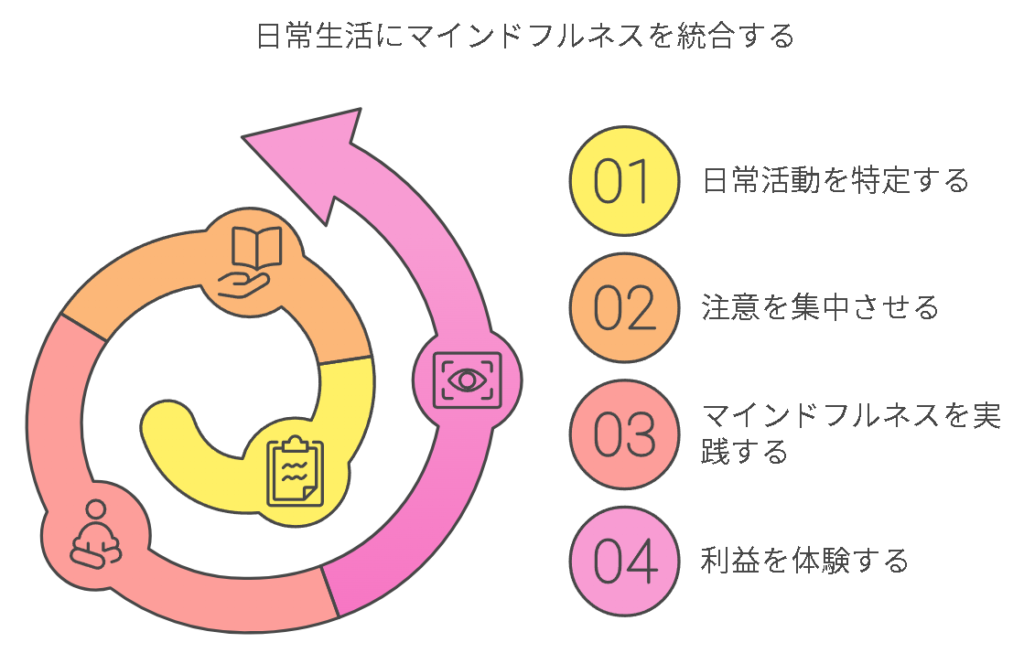

日常生活での実践

マインドフルネスは、特別な時間を設けるだけでなく、日常生活の中でも実践できます。

食事や歩行、会話など、日常の活動の「今ここ」で実際に起こっていることに意識を向けることで、マインドフルネスを取り入れることが可能です。

- マインドフルネス:日常生活の中で実践

- 食事

- 食べ物や味、嗜好、食べる「動作」などに意識を向ける

- 歩行

- 足の動きや体の感覚、歩行のリズムに意識を向ける

- 会話

- 相手の言葉や表情に意識を向ける

- 日常の活動

- 日常の活動、例えば、「洗濯」や「掃除」などの日常の活動に意識を向ける

- 食事

結論

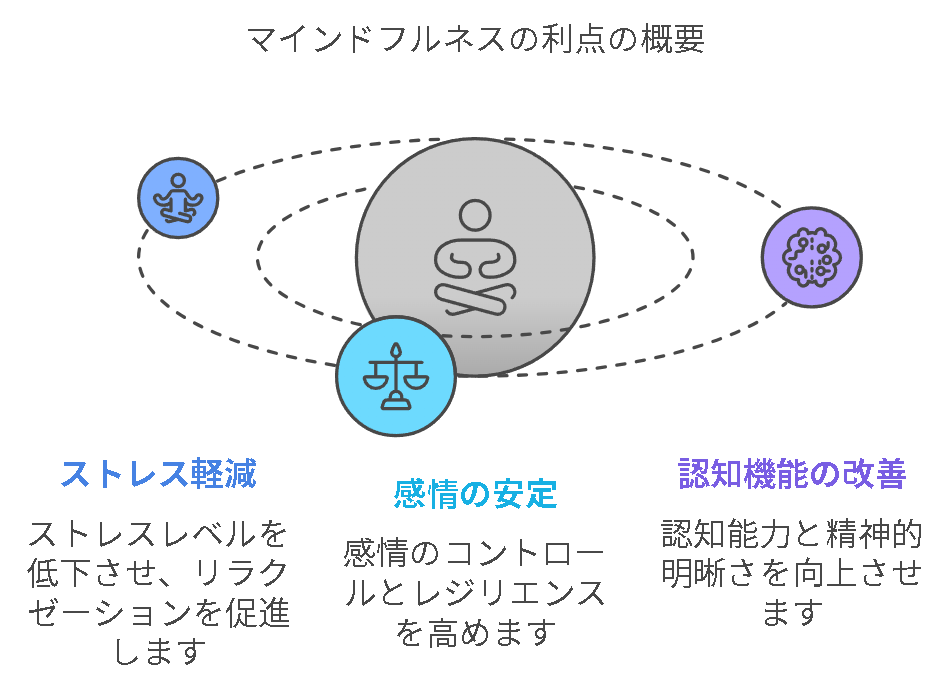

マインドフルネスは、脳科学の観点からも多くの利点があることが明らかになっています。

ストレス軽減や感情の安定、認知機能の向上など、さまざまな効果が期待できるため、日常生活に取り入れる価値があります。

今後の研究によって、さらに多くの知見が得られることが期待されます。

コメント